| |

|

|

и снова передача информации по питанию и снова передача информации по питанию |

|

|

|

|

May 11 2008, 19:20 May 11 2008, 19:20

|

Местный

Группа: Свой

Сообщений: 230

Регистрация: 7-04-08

Из: Украина, Запорожье

Пользователь №: 36 541

|

Цитата(stells @ May 11 2008, 22:14)  задача:

есть одноточечное соединение по 2-м жилам стандартного низкодобротного кабеля наземной аппаратуры и скважинного прибора с токовым питанием (100 мА) на расстоянии до 1000 м. необходимо осуществить информационный обмен со скоростью 10-50 кбод. желательно применить широкораспространенные приемопередатчики и несложный протокол для реализации его на AVR.

все уже придумано до нас, но вот как найти? полевые шины? M-Bus и Hart - токи единицы мА, да и скорости... CAN и Profibus - сложные протоколы. RS-485? можно ли его совместить с питанием?

может кто-нибудь что-то подскажет? 1000м это очень много даже для 10кбод.

|

|

|

|

|

|

|

|

May 11 2008, 19:53 May 11 2008, 19:53

|

Местный

Группа: Свой

Сообщений: 230

Регистрация: 7-04-08

Из: Украина, Запорожье

Пользователь №: 36 541

|

Цитата(stells @ May 11 2008, 22:47)  из каких соображений сделан такой вывод? у меня (да и не только у меня) сейчас прибор работает в симплексном режиме - передает телеметрию в число-импульсном или частотно-импульсном режиме при ширине импульса 2 мкс от скважинного прибора в наземную аппаратуру. и ведь работает! Ну если там нету никаких источников помех - тогда все возможно. Также, не совсем понял, что есть "низкодобротный кабель".

|

|

|

|

|

|

|

|

May 11 2008, 20:02 May 11 2008, 20:02

|

внештатный сотрудник

Группа: Участник

Сообщений: 2 458

Регистрация: 10-05-08

Из: МО, Медвежьи озера

Пользователь №: 37 401

|

Цитата(Клим @ May 11 2008, 23:53)  Ну если там нету никаких источников помех - тогда все возможно. Также, не совсем понял, что есть "низкодобротный кабель". ну помех под землей не очень-то много, к тому же кабель в броне, ее заземлить можно, так что это пара (не витая) в экране. а характеристики кабеля: электрическое сопротивление токопроводящих жил (ТПЖ) кабеля порядка 25 Ом/км, характеристическое (волновое) сопротивление 65 Ом, емкость ТПЖ не более 130 нФ/км, индуктивность на частоте 1 кГц порядка 2.5 мГн/км, коэффициент затухания на частоте 50 кГц не более 8 дб/км, эффективная ширина спектральной передаточной функции ТПЖ порядка 35 кГц, эффективная длительность импульсного отклика порядка 25 мкс.

|

|

|

|

|

|

|

|

May 12 2008, 11:07 May 12 2008, 11:07

|

внештатный сотрудник

Группа: Участник

Сообщений: 2 458

Регистрация: 10-05-08

Из: МО, Медвежьи озера

Пользователь №: 37 401

|

Цитата(Andy Great @ May 12 2008, 12:53)  прошу прощения, правда не нашел эту тему... ну в общем все понятно с той схемой, источник тока в линию и модулирование в ней напряжения по обеим сторонам... единственная проблема в том, что на время передачи информационного сигнала питание прерываться будет, поэтому емкость достаточная должна быть (зависит от трафика передачи)... я просто наивно полагал, что есть какой-то стандартизованный интерфейс для таких целей, во-первых, а, во-вторых, надеялся исключить то количество россыпи, которое применено в схеме и использовать стандартные приемопередатчики... в любом случае спасибо за помощь! Цитата(Andy Great @ May 12 2008, 10:55)  LIN DC попробовать разве что... Или использовать экран. Или найти тему про RS-485+питание - недавно обсуждалось, там человек предложил решение готовое. у меня родилась мысль другая:

забыл правда на входах приемопередатчиков резисторы подтяжки и согласования повесить. каково мнение? имеет право работать? как отреагируют приемопередатчики на такую индуктивно-емкостную нагрузку?

|

|

|

|

|

|

|

|

May 16 2008, 10:20 May 16 2008, 10:20

|

чукчхэшаражогрмонтажник

Группа: Участник

Сообщений: 1 852

Регистрация: 13-07-07

Из: Minsk

Пользователь №: 29 094

|

Если речь не идет про экономию денег. Цитата Тем не менее стандарт HomePlug 1.0 предполагает максимальную скорость передачи между ПК, соединенными проводкой длиною до 90 метров. В общем же случае средняя «дальнобойность» PowerLine составляет порядка одного километра. А со специальными повторителями (усилителями) удается передавать данные до 10 км. Альтернативная Ethernet.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 16 2008, 10:30

--------------------

Quo vadis?

|

|

|

|

|

|

|

|

May 16 2008, 14:54 May 16 2008, 14:54

|

внештатный сотрудник

Группа: Участник

Сообщений: 2 458

Регистрация: 10-05-08

Из: МО, Медвежьи озера

Пользователь №: 37 401

|

Цитата(GetSmart @ May 16 2008, 14:04)  Половина номиналов неразборчива. Эквивалент какого кабеля? И какой длины? Если будете в реале проверять - отпишитесь о длине. по идее это эквивалент кабеля КГ3х0.75-60-150 длиной 1 км. эквивалент был не мной сделан, поэтому не могу гарантировать его идентичность. кроме того, в этом эквиваленте присутствует еще индуктивность на колечке порядка 2 мГн, но она вносила дополнительную асимметрию сигнала ввиду того, что была сделана нераспределенной, поэтому при проведении экспериментов я ее исключил. однако если ее сделать распределенной, то я практически уверен, что результат не изменится. в реале в ближайшее время вряд ли получится проверить, просто пока руки не доходят, много работы. а номиналы там: на выводах приемопередатчиков стандартные - 560 - 120 - 560 Ом (ими тоже можно поиграть), у эквивалента - 10 Ом - 10 нФ. да, разделительные конденсаторы 10 мкФ, дроссели 1 мГн (серийные EC-24)

|

|

|

|

|

|

|

|

Jul 5 2009, 16:45 Jul 5 2009, 16:45

|

пуля

Группа: Свой

Сообщений: 674

Регистрация: 10-05-06

Из: Уфа

Пользователь №: 16 959

|

Ну вот вроде нарисовал. Будут вопросы, задавайте.

Некоторые пояснения: 1) первичка и вторичка (I и II) мотаются в два провода, т.е. воздействия их и на них одинаковое. Вроде с точками не запутался. Мотать обязательно так. Если половинки первички будут разными сердечник подмагничиваться будет + меандр "сдвинутый". А если вторичка, то питание будет сердечник подмагничивать; 2) Питание постоянное. Насчет переменки даже не знаю. Но вроде без проблем даже 220 Вольт 50 Гц гнали. Получается из-за такого включения транса воздействие питания компенсируется уже на обмотке и трансу по...; 3) к1 и к2 это ключи. Питание первички (т.е. передатчика) от 5 до 12 вольт. Броня как земляной; 4) на длинной линии, во избежание "отражения", ставится резисторы на 1 и 2 жилу с обоих сторон. Ну это в теорию длинных линий смотрите. Мы ставим сопротивления жилы на 2-5 км. Это конечно ограничивает ток, но 50 В 100 мА можно; 5) Приемник: RC - хз зачем не смотрел. Подстраивается. Говорят дает результат. У компаратора два выхода. И сразу на мк. НО видал очень замысловатые схемы приемника, вот они то наверняка 100 кбайт/с тянут. Вот как мк обрабатывает этот сигнал я не знаю. Еще не вдавался. Но сейчас задача такая стоит. А у Вас есть алгоритм работы для МК для манчестера? PS чесно говоря я так и не понял как манчестер формируется. В голове как-то не укладывается. + смущает что частота на линии в два раза меньше информации.

|

|

|

|

|

|

|

|

Jul 5 2009, 18:15 Jul 5 2009, 18:15

|

внештатный сотрудник

Группа: Участник

Сообщений: 2 458

Регистрация: 10-05-08

Из: МО, Медвежьи озера

Пользователь №: 37 401

|

Цитата(bullit @ Jul 5 2009, 21:15)  Ну если я не ошибаюсь в электрокаратаже 400 Гц юзается? да? Вроде так, но если есть ПС(хз как расшифровывается), то там вроде ваще постоянку гнать нельзя по кабелю.

А так вроде электрокоратаж на эту схему, но не уверен. Не моя "тема".

Другое дело 3-я жила есть... если свободна конечно. в том-то и дело, что для проведения ПС (каротаж самопроизвольной поляризации, который, кстати, проводится совместно с КС (каротаж кажущегося сопротивления) при различной частоте тока питающих электродов, у нас, например, 12,5Гц) потребуется 3-я жила для передачи в скважинный прибор потенциала "земли" поэтому я исходил из того, что в моем распоряжении есть только 2 жилы, по которым нужно передать и питание, и сигнал (в идеале в обе стороны) и не задействовать броню кабеля. правда решение с серийными приемопередатчиками RS-485 не годится для Ваших глубин (у нас для исследования урановых скважин глубины не превышают 1км)

|

|

|

|

|

|

|

|

Jul 5 2009, 18:42 Jul 5 2009, 18:42

|

пуля

Группа: Свой

Сообщений: 674

Регистрация: 10-05-06

Из: Уфа

Пользователь №: 16 959

|

Ну если на длину кабеля 1-2 км, то Вам однопроводную телеметрию надо делать (2-ой земля).

Т.е. 1 жила телеметрия, 2-ая питание, 3 -земля.

Есть вариант однопроводной, её уже тут предлогали.

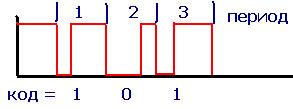

Суть в том, что напряжение как бы "отключают на некоторое время"(не обязательно до нуля, можно и на половину уровня). И используя "морзянку": 1 шифруют 1/4 периода, а нуль 3/4 периода.

На 5 км кабеле можно до 1кГц гнать.

Синхронизируются по спаду. Т.е. частоту задает передатчик.

Вроде все приборы, работающие на одножильном кабеле, так работают (термобарометры, расходомеры, плотномеры....).

Но если у Вас 3-я свободна, так используйте её. У Вас она свободна?

Транс не большой: есть в платане вроде модель f35 сердечник n85.

|

|

|

|

|

|

|

|

Jul 6 2009, 04:14 Jul 6 2009, 04:14

|

внештатный сотрудник

Группа: Участник

Сообщений: 2 458

Регистрация: 10-05-08

Из: МО, Медвежьи озера

Пользователь №: 37 401

|

Цитата(bullit @ Jul 5 2009, 23:09)  Ну тогда по двум жилам питание, и просто "отключать питание", по морязнке.

другое дело как ПС на это "смотреть" будет. Ведь не всегда (на сколько я слышал) ПС хороши пишется - всякие "железки", линии высоковольтные и все такое "мешает". можно и отключать, это тоже (в общем-то) вид модуляции не только ПС, но и КС пишется по-разному при наличии железок... мы раньше выпускали комплексный прибор (КС+ПС+радиометр), в котором радиометр был внутри стеклопластикового корпуса электрозонда. сейчас сделали модульную конструкцию: электрозонд отдельно, радиометр к нему пристыковывается снизу через стандартный 3-контактный геофизический разъем или может использоваться автономно:

все вроде бы хорошо, но испытания на скважинах показали, что при наличии вблизи электрозонда довольно приличного металлического прибора увеличивается чувствительность канала измерения КС, что с одной стороны неплохо, а с другой - не бьются измерения на контрольной скважине

|

|

|

|

|

|

|

|

Jul 6 2009, 06:41 Jul 6 2009, 06:41

|

пуля

Группа: Свой

Сообщений: 674

Регистрация: 10-05-06

Из: Уфа

Пользователь №: 16 959

|

К сожелению я мало знаю о электрокаратаже. Это не моя "тема". Но понятно, что чем меньше и дальше железо, тем лучше. А для Вас скорость в 1 кГц (но это для 5 км) хватит? Вам конечно наду учитывать скока кабеля на каратажку вешают. А схему тут уже предлогали. Код морзянки идеален для однопроводной телеметрии. ИМХО. Хотя можно и как-то смодернизировать его. Рисунок:

|

|

|

|

|

|

|

|

Jul 6 2009, 13:03 Jul 6 2009, 13:03

|

внештатный сотрудник

Группа: Участник

Сообщений: 2 458

Регистрация: 10-05-08

Из: МО, Медвежьи озера

Пользователь №: 37 401

|

Цитата(bullit @ Jul 6 2009, 16:24)  Это и Гектор и Вулкан. Насчет гектора точно не знаю. Но в Вулкане что-то подобное. Опять же не моя "тема". Ну прикрутить прибор к Вулкану вроде проблем не бывает (много приборов он "понимает"). Вулкан вроде как единственный регистратор с поддержкой ВИМ (это такое древнее для косы). Многие "рудники" с Вулканом и Гектором работают. Во сделал рекламу, блин  Интерфейс AMI? шо за зверь? интерфейсов много разных, но хотелось бы использовать распространенные приемопередатчики, а не искать их... непонятно где... к тому же хотелось бы уйти от несерийных моточных например, при определенных ограничениях (напряжение питания линии 50В, длина линии до 1000м) должна работать и такая схемка (приемопередатчики указаны условно, на самом деле нужно использовать с защитой входов, например MAX3440):

в общем-то дроссели можно и резисторами заменить, у Вас в схеме они присутствуют и все-равно рассеивают постоянную мощность, тогда с меньшими скоростями должно и на больших расстояниях работать - при активном сопротивлении токопроводящих жил до 50Ом/км приемлемая амплитуда дифференциального сигнала (250мВ) на входах приемника будет даже при длине кабеля 5км.

|

|

|

|

|

|

|

|

Jul 6 2009, 17:20 Jul 6 2009, 17:20

|

пуля

Группа: Свой

Сообщений: 674

Регистрация: 10-05-06

Из: Уфа

Пользователь №: 16 959

|

Ну поосновательней в том смысле что "закрыть для себя белые пятна". С Манчестером ранее не сталкивался. Надо бы разобраться с ним.

Ну и воопче часто бывают проблемы при включении приборов в связку. 2-3 прибора и все "начинаются чудеса"...

+ Со скоростью разобраться. Сейчас в основе 20 кГц, думаю до 50-60, но чтоб надёжно.

Одним словом вопрос телеметрии решить раз и навсегда, а то каждый свою схему, и понеслась...

PS странная тенденция просматривается: коллега коллеге помогать не хочет, жопит схемы, про программы так ваще говорить не стоит. Начальству "и так пойдёт". А всё в итоге превращается что в одной комнате 3 чела делают один и тот же прибор, но у каждого своя схема. Итог косяк на косяке. За...надоело. А у вас?

Вот думаю, это народ для чего делает? боится что рубль отберут? да я и чет за собой начал наблюдать такое, стараюсь подавливать в себе.

Мне кажется во многом из-за отсутвия "чуткого" руководства.

|

|

|

|

|

|

|

|

Jul 31 2009, 06:42 Jul 31 2009, 06:42

|

внештатный сотрудник

Группа: Участник

Сообщений: 2 458

Регистрация: 10-05-08

Из: МО, Медвежьи озера

Пользователь №: 37 401

|

Цитата(stells @ Jul 5 2009, 21:09)  интересный вариант... вот только какое влияние окажет броня, которая используется для питания, в случае электрокаротажа? to bullitа влияние она окажет самое непосредственное. электрозонд представляет из себя диэлектрический корпус с 3-мя (как правило) электродами:

бывают различные схемы питания электрозонда. рассмотрим вариант, когда питающими являются электроды AB и они сближены, а на удаленном электроде M измеряют потенциал относительно потенциала поверхности земли. потенциал на электроде M складывается из некоторой постоянной составляющей, являющейся потенциалом самопроизвольной поляризации пласта (ПС), и переменной составляющей, которая наводится за счет протекания двуполярного стабилизированного тока определенной частоты через электроды AB (КС). 1.если броня кабеля гальванически связана с питающими электродами, то часть тока замкнется на нее и на измерительном электроде сигнал исказится, причем не на некоторую постоянную величину (что было бы не так страшно), а на величину, пропорциональную комплексному сопротивлению пласта 2.если гальванически развязать питание электродов с броней, то и сигнал на измерительном электроде развяжется от измерительной схемы и его не измерить отсюда вывод: питание по броне в случае электрокаротажа передавать нельзя. кстати я слышал, что пользователи столкнулись с тем, что с "Вулканом" ПС-каротаж вообще нельзя провести. думается не зря у них появился сейчас новый регистратор "Вулкан V3", который работает не с 1-2-жильным кабелем, а с 3-жильным. хотя и в этом случае та схема, которую Вы изобразили в 19-м посте никак не катит. получается, что одну жилу нужно выделять для передачи в скважинный прибор потенциала земли, а две оставшиеся - для питания и передачи телеметрии

|

|

|

|

|

|

|

|

Jul 31 2009, 10:51 Jul 31 2009, 10:51

|

внештатный сотрудник

Группа: Участник

Сообщений: 2 458

Регистрация: 10-05-08

Из: МО, Медвежьи озера

Пользователь №: 37 401

|

Цитата(bullit @ Jul 31 2009, 12:32)  а Вы мерите только активное сопротивление пласта? Воопче имеет смысл мерить реактивную составляющую? есть методики интерпритации. Ведь наверняка емкость электрическая мрамора или песчаника будет разной. ИМХО как таковое измерение сопротивления не проводится, отсюда и название "кажущееся сопротивление". как я уже написал, между электродами AB формируется переменный стабилизированный ток, а на электроде M измеряется наведенное напряжение относительно потенциала поверхности земли. это напряжение как раз и зависит от комплексного сопротивления пласта, а не только его активной составляющей Цитата(bullit @ Jul 31 2009, 12:32)  у Вас, на сколько я помню скорости в 1кбод/сек хватает? пока хватает, но на пределе. а хотелось бы иметь еще и запас, чтобы задуматься о гамма-спектрометрии

|

|

|

|

|

|

|

|

Jul 31 2009, 11:04 Jul 31 2009, 11:04

|

внештатный сотрудник

Группа: Участник

Сообщений: 2 458

Регистрация: 10-05-08

Из: МО, Медвежьи озера

Пользователь №: 37 401

|

Цитата(bullit @ Jul 31 2009, 14:54)  он расчитан на постоянку, но переделать на переменку думаю не будет трудностей. а переменка для питания прибора мне сейчас и ни к чему (переменку будет формировать генератор тока на борту скважинного прибора), задача состоит как раз в том, чтобы сделать нормальное питание скважинных приборов (сборки) постоянным напряжением с передачей информации по цепям питания, т.е. работа будет продолжена (сейчас уже точно) в том направлении, о котором речь изначально шла в этой теме. причем с применением стандартных трансиверов RS-485. придумывать свой приемопередатчик, когда люди уже его сделали и защитили от всего, что только возможно, смысла нет никакого. просто трансивер будет передавать (в отличие от стандарта RS-485), фазоманипулированный Манчестер, чтобы исключить постоянную составляющую в цепи питания

|

|

|

|

|

|

|

|

Jul 31 2009, 17:01 Jul 31 2009, 17:01

|

пуля

Группа: Свой

Сообщений: 674

Регистрация: 10-05-06

Из: Уфа

Пользователь №: 16 959

|

Что-то я не понял... т.е. Вы между двумя жилами подаёте питание и по ним же Манчестер? Тогда Вам может попробовать такой вариант: между двумя обмотками (которые симметричные), т.е. в разрыв средней точки транса, поставить кондёр (ёмкость конечно подбирать надо) и подавать на одну жилу землю, на другую +питание. Получается, что на транс постоянка подаваться хоть и будет, но не подмагничивать его. А сдругой стороны, кондёр не будет мешать прохождению переменной составляющей сигнала. Чесно скажу, способ не проверенный. И увидел я его где-то... или причудилось... :-) И хз как он ваще проканает, но вроде как если туда поставить хороший электролит... то... ждем Ваших результатов.

PS И что вы хотите инвертор делать в приборе? хм... интересно. Можно ли будет тама получить "качественную" синусоиду. Хотя у Вас и глубины не большие, а температуры так наверное не выше 60 градусов.

|

|

|

|

|

|

|

|

Jul 31 2009, 17:36 Jul 31 2009, 17:36

|

внештатный сотрудник

Группа: Участник

Сообщений: 2 458

Регистрация: 10-05-08

Из: МО, Медвежьи озера

Пользователь №: 37 401

|

Цитата(bullit @ Jul 31 2009, 21:01)  Что-то я не понял... т.е. Вы между двумя жилами подаёте питание и по ним же манчестер?

PS И что вы хотите инвертор делать в приборе? хм... интересно. Можно ли будет тама получить "качественную" синусойду. Хотя у Вас и глубины не большие, а температуры так наверное не выше 60 градусов. нет, синус там не нужен, нужен знакопеременный меандр постоянной амплитуды (тока). на приемном электроде относительно потенциала поверхности земли наводится знакопеременное напряжение (тоже меандр по форме) с амплитудой (ну или размахом в данном случае), пропорциональной кажущемуся сопротивлению пласта, и с некоторой постоянной составляющей, пропорциональной потенциалу самопроизвольной поляризации а схема организации питания и передачи сигнала по 2-м жилам есть и в этой теме, и еще где-то я ее приводил. она работает, я проверял:

только питание в линию будет не 12, а вольт 60. схемка была набросана для другого применения. да, и на концах линии должны быть терминальные резисторы, причем лучше прямо на входах трансиверов, чтобы не рассеивать мощность от постоянной составляющей на схеме слева - интерфейсная и питающая линию часть регистратора, справа - интерфейсная и питающая часть прибора. если приборов в скважине несколько, то в каждом такая же схемка справа, все приборы сидят на линии параллельно. магистраль короче ну а вопрос формирования качественной синусоиды в приборе тоже сомнения не вызывает, буквально вчера проведены испытания новой версии индукционного зонда. вот индукционные методы исследования работают с синусоидальным сигналом

|

|

|

|

|

|

|

|

Jul 31 2009, 18:03 Jul 31 2009, 18:03

|

внештатный сотрудник

Группа: Участник

Сообщений: 2 458

Регистрация: 10-05-08

Из: МО, Медвежьи озера

Пользователь №: 37 401

|

Цитата(bullit @ Jul 31 2009, 21:48)  А какую скорость развивает такая схема?

И чёт АВ-ешного резюка не вижу. Без него пашет?

+ гальванически развязанные источники нужны...

+ сделать это нужно в скважинном приборе. А там у Вас источник "всё портит". Он паралельно ставит индуктивность и резюк с кондёром. Так что всё это не есть гут!

PS а Вы акустикой не занимаетесь(или Ваша фирма)? И с какими регистраторами работаете? - частота фазоманипулированного сигнала 19200, соответственно битрейт - 9600 - насчет терминального резистора я написал, он просто не указан - гальваническая развязка не нужна и источник ничего не портит. вот здесь приведены осциллограммки: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry471462- акустикой не занимаемся. я даже не знаю для чего она нужна  - регистраторы: БСК, УГИ

|

|

|

|

|

|

|

|

Aug 1 2009, 15:16 Aug 1 2009, 15:16

|

пуля

Группа: Свой

Сообщений: 674

Регистрация: 10-05-06

Из: Уфа

Пользователь №: 16 959

|

Возможно слово "литология" я не верно применил, ибо занимаюсь электроникой, а не геофизикой процесса. Пэтому хз...

Но по акустике можно многое сказать о разрезе. Каверно метрию делать тоже можно. Есть акустические телевизоры, на которых можно многое увидеть: горизонтальный разрез скважины получают с разрешающей способностей до 8 мм как по горизонтали так и по вертикали. Делают 3D проекцию колоны. Хорошо видно поломки колоны, муфты и т.д.

А если уж ваша задача состоит в разработке своего регистратора (что чесно говоря, ИМХО, не нужно) то посмотрите с сторону кедров и всего такого. Когалым, говорят, хорошие регистраторы делают. НО это всё разговоры, сам не видел.

Сделать хороший регистратор, на сотни (Вулкан "поддерживает" порядка 300, если не больше, приборов) разновидностей приборов, ИМХО трудно. А делать ради нескольких... ну не знаю. Естественно решать Вам и вашему руководству.... Но стоит ли изобретать велик?

+ ПО. Тут еще хуже...

PS не подумайте что я рекламирую Вулкан, отнюдь. Просто с ним я знаком.

|

|

|

|

|

|

|

|

Aug 1 2009, 16:31 Aug 1 2009, 16:31

|

внештатный сотрудник

Группа: Участник

Сообщений: 2 458

Регистрация: 10-05-08

Из: МО, Медвежьи озера

Пользователь №: 37 401

|

Цитата(bullit @ Aug 1 2009, 19:16)  Сделать хороший регистратор, на сотни (Вулкан "поддерживает" порядка 300, если не больше, приборов) разновидностей приборов, ИМХО трудно. А делать ради нескольких... ну не знаю. на все разнообразие приборов я и не собираюсь замахиваться, речь действительно о том, чтобы сделать простой регистратор для своих приборов:

что от него требуется: - сформировать питание линии (мощность порядка 20Вт) и датчиков меток и глубины; - преобразовать интерфейс скважинного прибора в какой-либо интерфейс ПК (в обе стороны); - обработать сигналы от датчиков меток и глубины. все эти задачи решаются на 8-битном контроллере и паре интерфейсных микросхем. а ПО у нас для существующих регистраторов и так пишется, напишем и для этого нужен он будет или не нужен - время покажет

|

|

|

|

|

|

|

|

1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)

Пользователей: 0

|

|

|